フットサルのシーズン開幕まであと1週間と少しとなりましたが、まだフィジカルコンディションが戻っておりません。

ヤバし…。

今週は仕事終わりに必ず30分は、家の前の道路で自主トレに励んでおります。

今年度はチーム一丸となって、後輩のために頑張らねばなりませんからね。

アスファルトで練習しよう

アスファルトの上で練習をすることは必ずしもおすすめはしませんが、フットサルであれば草土とアスファルト、どちらがより体育館のピッチ状況に近いか考えると、アスファルトですよね。

サッカーの自主トレをする時はアパートの横の空き地で行っていましたが、北海道はもうサッカーのシーズンが終了してしまいました。

練習場所も、空き地から道路に変えています。

もちろん車がいない夜にね。

体育館の床だと多少は反発を和らげてくれますが、アスファルトはコチッコチなため膝などへの負担が激しいことはみなさんお分かりかと思います。

そのため道路で練習する場合はトレーニング時間を短くして、かつ強度の高い無酸素状態となるメニューにするのが良きかな。

運ぶドリブルのスキルを身につけよう

海外ではドリブルを3種類に分けるそうで、

- 仕掛けるドリブル

- 運ぶドリブル

- キープするドリブル

学生時代は僕もサイドハーフやFWでプレーすることが多かったので、この中で最も使うことが多かったのが仕掛けるドリブルでした。

社会人になると、FWをやることが無くなった代わりにボランチやCB、あるいはフットサルを始めたこともあって、後ろからボールを運ぶドリブルをするようになりました。

特にコーチ時代は、選手たちのミニゲームに参加するときなんかは、ボランチ、SB、CBのいづれかでしたね。

この時の経験がとても生きていてですね、自分がこれらのポジションをやるにあたって参考にしたプレイヤーが、当時アヤックスで輝いていたフレンキー・デ・ヨングです。

「え、そんな簡単に?」ってほどスルスルと運んでいくのですが、もちろん足の速さといった元々持っている能力もありつつ、それを上手く利用したドリブルをしています。

現役時代は目の前の相手との1対1を制すことに重きを置いていましたが、歳を取るにつれていかに相手が足を出しづらいコース取りをしながらボールを運ぶかを考えるようになってきました。

そうなると重要なのがフェイントではなく、角度と緩急になります。

自分の運びやすいコースに入るためには、馬鹿正直に一定のスピードで入ってもダメですよね。

相手ディフェンダーにとっては、そのようなドリブルを止めることほどイージーなものはありません。

運ぶドリブルの自主練方法

さて、では実際に自主トレに入っていきましょう。

今日のトレーニングパートナーは、道路の白線さんですコンニチハ!

マーカーをいちいち置くのも面倒なので、これを方向転換の合図にして、運ぶドリブル練習をしていきます。

昨日はオーソドックスに、縦のコースを切った相手ディフェンダーがいることを想定して、中ドリからの潜り込みを練習しました。

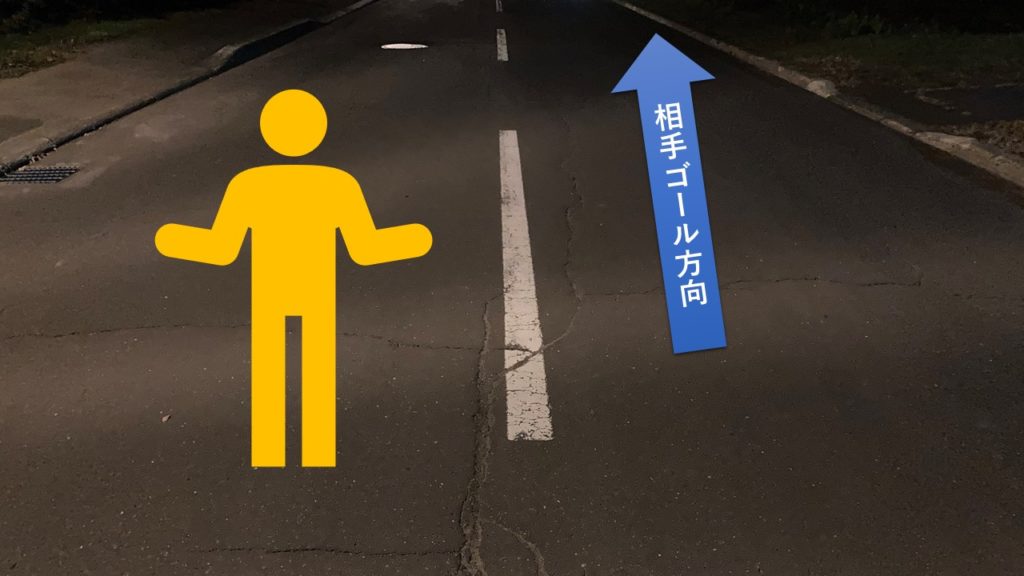

スタートのイメージはこんな感じですね。

道路の進行方向と一緒の方向にゴールがあると仮定して、ディフェンダーを目の前に1枚想定します。

こういう場面って、サッカーやフットサル両方で結構ありますよね。

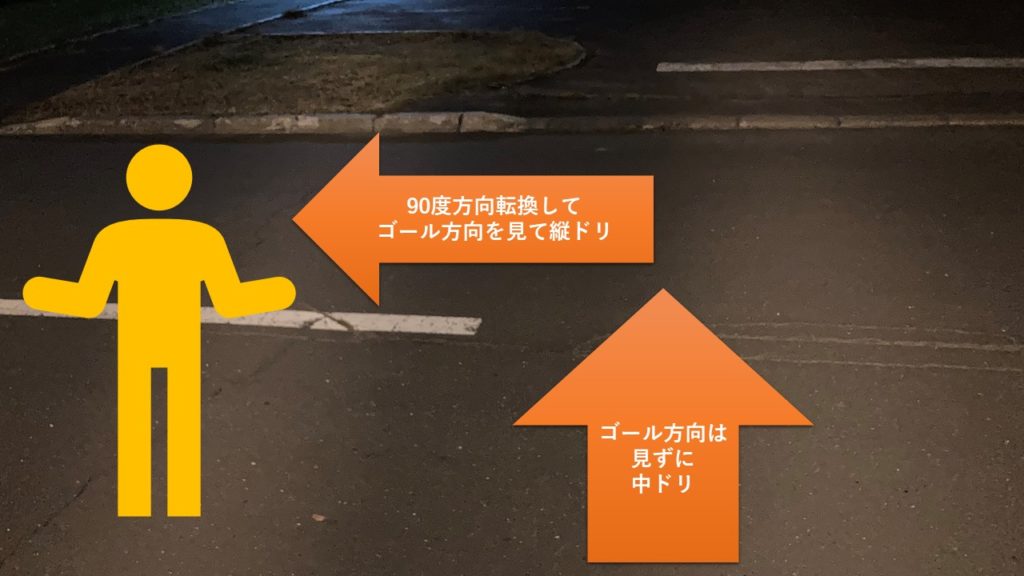

今回取り組みたいドリブルは、中あるいは横にドリブルした後に、一気に90度の方向転換をしてゴール方向に切り込んでいくドリブルです。

このドリブルで大事な点は、最初のボールの持ち方はゴール方向を見ないという点です。

そうすることで相手ディフェンダーは、

「あ、こいつ横パスか横にドリブルで逃げるんだな」と判断し、寄せが緩くなったり警戒を外したりします。

その隙に前へ90度方向転換するスペースを確保して、「イケる!」と感じたタイミングで一気にスピードアップして前を向きます。

理想としては、1タッチ目をインサイドで中・横ドリをして、「あ、パスすんのかな?」と相手に思わせます。

「油断したな、反応が遅れているな」と感じたら、2タッチ目も再びインサイドで、ここは横にではなくゴール方向にタッチして一気に前を向きます。

3タッチ目以降は、自分の運びやすいインサイドかアウトサイドでタッチしていきます。

僕は前に運ぶ時は必ずアウトサイドなので、3タッチ目でアウトサイドに切り替えて一気にディフェンダーを置き去りにして行きます。

この一連の動作を、ひたすら練習してこの場面の攻略を身に付けています。

サッカーであればサイドハーフやSBが中に入っていく時に使えますし、あるいはボランチやCBもサイドハーフにパスを出す振りをして、ボールを前に進めることができます。

あるいはフットサルにおいては、アラやフィクソでこのプレーを使えますよね。

これを必ずしもドリブルではなく、2タッチ目をパスに選択することもできます。

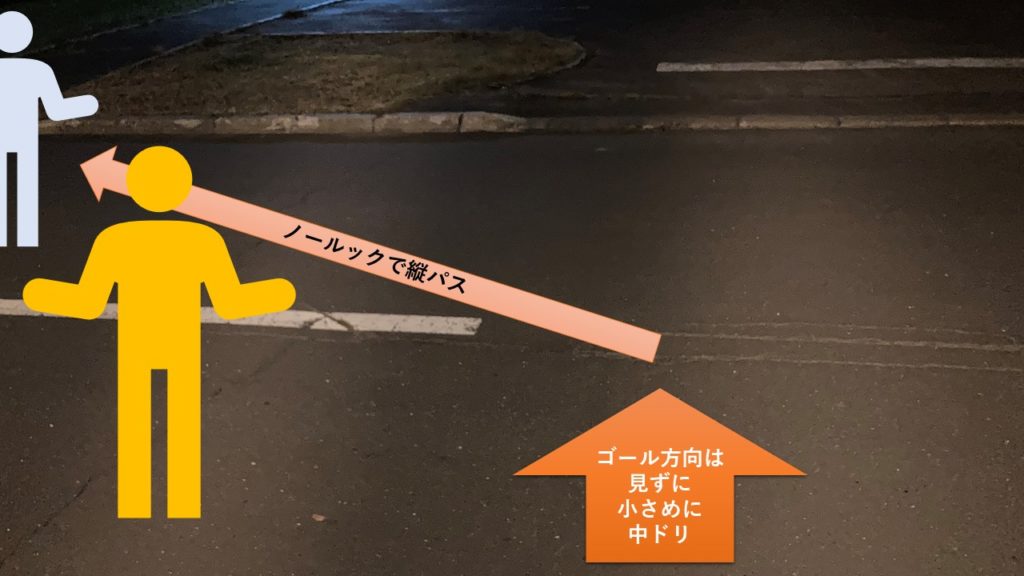

例えば、このように自分に付いているディフェンダーの後ろに味方がいる場合を想定して見ましょう。

この味方にパスを通したい場合は、1タッチ目をドリブルする時よりも小さくて大丈夫です。

ただし、完全に横を向くことは忘れてはいけません。そうすることで、「横パスに逃げるんだな」と思わせますからね。

1タッチ目で相手の足の届く範囲から抜け出し、「横にいくな」と油断させたところでノールックの縦パスを入れます。

これで一気に攻撃のスイッチが入り、後ろからリターンを貰いに行けますし、他の選手も動き出しますよね。

このパスが上手かったのが、全盛期のシャビやブスケツですよね。

ぜひ真似てみたいところです。

自主練では試合でよくある場面を切り取り反復すべし!

恐らく、この記事を読んでいる人は自分には才能が無いとわかっていて、それでも人よりたくさん工夫した練習をして上手くなりたい、才能のある人たちとも互角に戦いたいという熱い想いを持っていると思います。

自主トレをする上で大事なことは、例えば前の試合の中で、自分が

「この時のパス引っかかったな」

「この時のドリブル引っかかったな」

と思い当たる場面を切り取って、その場面で自分が思う正解プレーを考えます。そして、その正解プレーを反復練習して自分のモノにするのが自主トレの醍醐味だと僕は考えています。

例えばこの練習も、サッカーでもフットサルでもこの場面が来た時に、この自分が思う正解プレーを完璧に成功させたいと思って取り組んでいます。

みなさんもそれぞれが

「こういうプレーでチームの攻撃/守備にスイッチを入れたい」

「自分の良さが生きるプレーはコレだ」

というものが一つはあるはずです。ないのであれば、とにかく思いつく限りの色々なプレーを試合中でしてみてください。

そうする中で、一つは「上手くいった」と思えるプレーが見つかるはずです。

そしてそのプレーを絶対に成功させるように自主トレをして、試合でもミスなくできるようになったら新しく課題として出てきた場面を切り取って練習していきましょう。

この地味でコツコツしたサイクルを回すことで、才能のある選手たちと互角に戦っていくことができるのです。

プロテインの摂取で当たり負けしない体づくり!

ところで皆さん、サッカーで活躍するために、練習に熱中するだけで満足していませんか?

もちろん練習も大事ですが、練習外のコンディション調整も大事です。

筋トレやストレッチによる柔軟性と筋力アップ、そして体を大きくするためのプロテインの摂取の2つが重要です。

プロテインに関しては、個人的に2つのブランドをお勧めしています。

まず一つが、こちらの 高品質、最高に美味しいプロテイン【Myprotein】 ![]() です。

です。

マイプロテインの良いところは、なんと言っても値段が安いところ!

僕は現役を退いてから、健康も兼ねてこちらのマイプロテインでタンパク質を摂取しています。

特にお勧めなのが、プレーン味です。

こちらは無味なので正直なところ、おいしくはないのですが人工甘味料が一切入っていないため健康にかなり良いです。

で、少しでもマシな味にしたければ、シナモンパウダーかココアパウダーを混ぜることで、それも改善できます。

ぜひ試してみて欲しいです。

そしてもう一つは、DNS公式通販ブランド紹介です。

値段はマイプロテインよりも高くはなりますが、アンダーアーマーの会社が作っているプロテインでフレーバーの種類が豊富。なんと言っても、アスリート各自に合った成分を選ぶことができます。

こちらは過去にも記事を出していますので、読んで自分自身に必要な成分が配合されたものを購入していただければと思います。

全てのタイプを飲んだ僕としては、やはりおすすめは最高級のDNSプロテインSPです。

チョコレート味で美味しく飲めますし、ビビるほど筋トレとの相性が良いです。

すぐにデカくなれるので、マジでおすすめですのでぜひ!