突然ですが、みなさんこれまで所属していたチームの監督や指導者から嫌われた経験はありますか?

ちなみに僕は自慢じゃありませんが、嫌われた経験があります…。

高校生の時、サッカー部の監督に明確に嫌われていたし、卒業後に監督とお酒を飲んだ時も「あの時のお前は酷かった」と面と向かって言われました。

辛い思い出です…。

自分語りはさておき、そんな僕もサッカーコーチとして働くようになり、大学時代のバイトを含めた3年間で150人以上の選手たちと接してきました。

選手たちと普段コミュニケーションを取っている中で、最もよく受ける相談の1つが、

自分は監督(指導者)に嫌われているのではないか?

という悩みです。

若いうちならなおさら、社会に出ても上司や先輩に好かれないといけない…という悩みは付いて回ります。

僕自身も上述したように、高校時代に監督から嫌われてスタメンからベンチ外となり、不貞腐れた時期がありました。

とはいえ、選手を経て指導者の立場になり、チームや個人を成長させながらマネジメントもしなければならない立場になってようやく、自分がなぜ監督から嫌われていたのかに気がつきました。

今回の記事では、僕なりに選手と指導者の両方を経験した身として、監督から好かれる選手の特徴と、逆に監督から選手が嫌われてしまう原因についても解説していきます。

監督に嫌われてしまう原因を知り、逆に監督から好かれる選手の特徴を真似することで、監督からの評価を変えることができるでしょう。

自分は監督(指導者)に嫌われているのではないか?

という悩みを持つみなさんにとって、この記事が少しでもその悩みを解消する手筈となれば良いなと思います!

それではいきましょう!

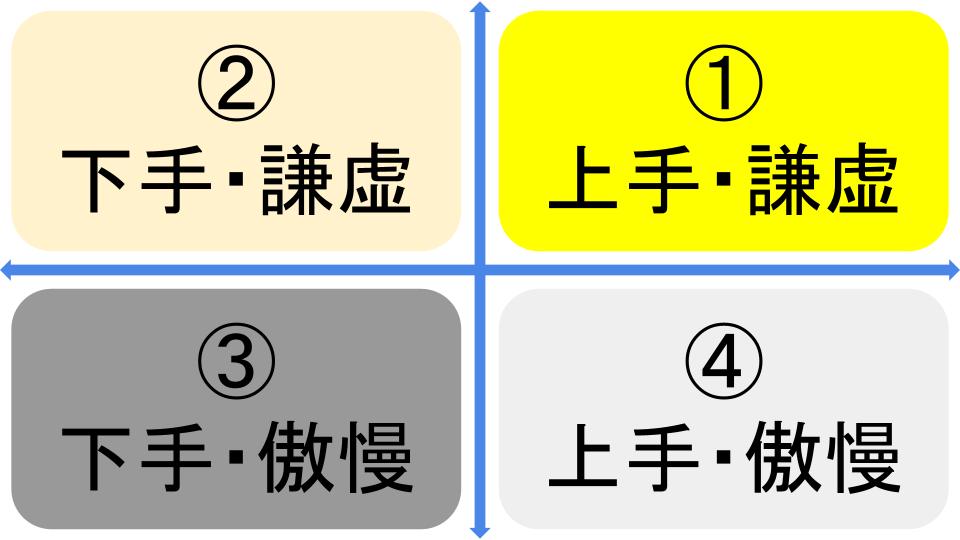

監督は選手を4つのタイプで区別している

自チームだけでなく他チームの方々と関わる中で、多くの監督・コーチは選手たちを

- サッカーの上手さ

- 人間性

この2軸で評価している事実が見えてきました。

「Aは良い選手だが、性格に難がある」

「Bはまだ荒削りだが、練習の姿勢が素晴らしいので伸び代が大きい」

といったように、指導者はスキルを教えつつも、その過程で必ず”人としての振る舞い”も見ています。

周囲から敬意を持たれるような人間性を育むために、時には敢えて厳しい試練を与えて観察しています。

監督やコーチたちと話しをしてきた結果、指導者たちは選手たちを下記の4つのタイプに分けて指導に当たっていることがわかりました。

- サッカーのプレーが上手で、人間性も優れているタイプ

- サッカーのプレーは下手だが、人間性が優れているタイプ

- サッカーのプレーが下手で、人間性も難があるタイプ

- サッカーのプレーは上手だが、人間性に難があるタイプ

この4つのタイプを見て、みなさんはどのタイプに当てはまりそうですか?

プレーの上手・下手は基準はポジションによって異なりますが、いくつか挙げるとするなら

- 得点を奪う

- 失点を防ぐ

- ミスをせずにボールを前に運ぶことができる

- ミスを突いて相手ボールを奪うことができる

といったところでしょうか。

ここからはそれぞれの選手たちを細かく分析していくので、まずは自分がどのタイプに当てはまるかを主観でも良いので決めておくと、この後の解説をより自分ごととして捉えることができると思います。

サッカーのプレーが上手で、人間性も優れているタイプ

このタイプの選手は非常に稀で、チームの中にもそう多くはいません。

チームを引っ張る存在であり、指導者はチームのキャプテンを選ぶとすればこのタイプの選手から選ぶのが基本です。

普段から他のチームメイトのお手本となり、試合でも自らのプレーを持ってチームメイトを鼓舞することができます。

僕は現在、この冬の全国選手権に出場した高校サッカー部でコーチをしていますが、チーム全体を見ているとこのタイプの選手が多いカテゴリーは、やはり一番上のトップチームです。

もちろん、トップチームの全員がこのタイプというわけではありませんが、規律を守って勝利を目指す上で、個々人が上手でありかつ人間性も優れていることは勝利への近道になります。

「優れた人間性」という観点でいくつか特徴を挙げるとすると、

- 高い目標設定

- 行動力

- 分析力(論理的思考)

この3つに絞ることができます。

では、この3つの特徴が普段の選手のどのような振る舞いに見られるのか、具体的に解説します。

高い目標設定

このタイプの選手たちが上手くなることができた理由の一つでもあり、これからも成長していく1番の要因がこの「高い目標設定」の力があることです。

目先の勝利を第一の目標とするのではなく、

- チームとしてどこまで勝ち進みたいか、どんな成果を出したいか

- そのために自分はどんなプレーで貢献したいか

- そのために自分はどんな練習をする必要があるか

といった具合に、まずはチームとしての高い目標を考えて、そこから逆算して個人としての厳しい目標を立てています。

「高い目標を立てる」ことによって、そこまで行くために達成すべき小さな目標をいくつも考え、そしてその小さな目標を一つ一つコツコツと達成していきます。

目線を常に高くして自分自身を俯瞰して眺めることで、今の自分に必要なことが見えやすくなっています。

みなさんはどうでしょうか?

個人としてはもちろん、チームとしての高い目標を立てていますか?

そしてその目標に到達するために、小さな目標の達成をたくさんこなしていますか?

高い目標は、決して指導者が選手たちに課すものではありません。

自分で、そしてチームメンバーと一緒に見つけなければなりません。

そういう意味でも、自分で高い目標を立てることができる特徴を持つ選手は、監督やコーチからもチームの先頭に立てる選手として評価されます。

行動力

このタイプの選手たちは、目標を立てただけで終わらず、目標を達成すべく自ら行動します。

監督やコーチからの指示やコーチングを待つのではなく、何をすべきかを常に自分の頭で考えています。

このタイプの選手たちが求めているのは、監督やコーチ(他者)から見た自分の反省点です。

他者からのフィードバックを得ることが成長する上では何よりも重要で、それを率先して聞きに行くことで初めて選手は改善すべきことがわかるのです。

まずは自分の頭で考え、自分で見つけることができない時に、他者に聞くという行動を取っています。

先日の選手権全国大会のメンバーに入った1年生たちを見ると、全員がこういう特徴を持っていました。

その選手たちと同じように入学当初に光る特徴を見せていたものの、最終的にメンバー入りできなかった者たちとの間にある差は、この他者からのフィードバックを求める行動力でした。

選手権全国大会のメンバーに入らなかった選手とそうでない選手を見比べると、

フィードバックを得て、過去の自分から一歩でも二に歩でも成長していく姿勢

の差が大きいように感じます。

メンバーに入った選手たちは、このビジュアライゼーションを昨日よりも成長することと設定しているのでしょう。

そしてこのタイプの選手たちは、監督やコーチの指示をただ聞くだけのイエスマンというわけではありません。

練習や試合で気づいた点は文句としてではなく、提案の形で監督やコーチのところに自ら持ってくることがあります。

つまりこの特徴の選手たちは、大人ともコミュニケーションを円滑に図ることができるのです。

もちろん、中には多くを語らない物静かな選手もいますが、こちらから話しかけた時には必ずきちんと自分自身の考えをハッキリと伝えることができます。

チームにとってポジティブな変化をもたらす提案は、即効性がなくとも時間を掛けて取り組んでみると上手くいくことが多く、指導者陣営も「うるさい!おれの言うことを聞け!」とは言わず、「やってみようか」となります。

また、普段の自分自身に向き合う姿勢を見ている監督やコーチは、その提案に信頼を寄せます。

自分と、チームのために行動できる特徴をこのタイプの選手たちは持っています。

分析力(論理的思考)

このタイプの選手たちは文句を言うことがほとんどないのですが、それは失敗やミスがあっても他人のせいにせずに自分ごととして捉えているからです。

まずは自分の頭で失敗やミスを冷静な目で分析し、

「なぜ失敗したのか?どうしたら防ぐことができたのか?」

を常に自分の頭で考えようとしています。

先ほども言いましたが、まずは自分の頭を使って考えようとしています。

サッカーは相手のミスを突くスポーツなので、自分のミスを分析することはすなわち相手のミスを見抜く力も同時に養っています。

このような特徴を備えている選手たちはこれからも必ず成長しますし、これらの特徴を持っているからこそサッカーのプレーが上達したのです。

まとめると、指導者はこのタイプの選手たちを信頼しています。

時には自分の決断に不安を覚える時に、このタイプの選手たちからも賛同してもらえると、指導者にとっていは大きな自信にもなるのです。

サッカーのプレーは下手だが、人間性が優れているタイプ

次のタイプは、サッカーは下手だけれども人間性が優れているタイプです。

プレーが下手と言っても、ここで指す意味は「コンスタントに試合に出場していない」「トップチームに入ることができていない」と捉えていただけたらと思います。

中には、他のチームであれば上記の基準を満たす可能性があるものの、自チームにおいては上記のような状況の選手についてです。

このタイプの選手は、僕のコーチ経験では2軍や3軍のカテゴリーに多くいました。

このタイプの選手たちは、成長するために監督やコーチと積極的にコミュニケーションを取ろうとする選手が多く、実際に話していても成長意欲があるので話していてとても気持ちが良い(感情移入もあるだろうけど)です。

人の話をきちんと聞いて理解し、自分の中に落とし込もうとする姿勢があります。

1年生でサッカー部に入ってきた当初に、強豪校の中では自分は下手なのだということ理解して、謙虚に練習に励む姿勢を持つ選手たちは、時間こそかかれどもいずれサッカーのプレーも上手になります。

これは先ほど紹介したタイプの選手たちがもつ素質と同じなので、あとは本当にサッカーが上手くなるのを待つだけです。

指導者をする上で、一番教えていて楽しいのがこのゾーンにいる選手たちです。

特に小学生はみんな成長意欲の塊なので、最初はこのゾーンにいます。

ただ、やはり下手なゆえにたくさんの失敗をするので、時にはひどく落ち込んでしまう選手もたくさんいます。そういった時に敗の多さを責めるのではなく、励ましてあげることができる指導者が、選手を伸ばすことのできる指導者なのかなと自分は感じています。

このゾーンにいる選手たちに必要なことは、

- 辛抱強く耐えること

- たくさん失敗をすること

の二つが必要です。①のゾーンにいる選手たちも、幾多の試練を乗り越えて①のゾーンに入ることができました。最初から上手い選手などいません。

人知れず誰よりも練習する時間を取ることで、下手さを補い、そして上手くなっていくのです。

とはいえ、敢えて厳しいことを言うと、このタイプの選手たちがなぜ先ほどのタイプになれないのかというと、僕は2つの要因があると見ています。

- 分析力が低い

- 自分に少しの甘えがある

レギュラーあるいは1軍にいる選手たちとこの選手たちの違いは、自分自身の現状を分析した上で自分に厳しくトレーニングをするか否かです。

レギュラーになる選手は、人知れず自主練を積んだり、自己分析を通して次の試合や練習でミスを改善しようとします。

ただ、このタイプの選手たちは、人間性は優れているものの、監督やコーチから言われることだけをやろうとするタイプが多いです。

僕ら指導者側は、選手たちに全てを伝えることはできません。

なぜなら、プレーするのは選手たちであり、試合中の一瞬一瞬でプレー判断を下すのは他の誰でもなく選手自身だからです。

だからこそ、自分自身で考える力が重要になるわけですが、この「自分で考える、反省する、改善する」力が弱いです。

この力を磨くためにも、まずは自分に今よりも厳しくなりましょう。

その上で、次の3つに取り組みましょう。

自主練に励もう

このタイプの選手たちは真面目でコツコツ積み重ねることができるので、あとは監督やコーチのアドバイスを仰ぎつつ、自分で工夫して自主練に取り組むことです。

ただ、その自主練の内容も、指導者にメニューを作ってもらうのではなく、自分自身で普段の試合や練習を振り返って、より伸ばしたいスキルの習得や改善したい弱点の克服をすることを目的として、自分でメニューを考案してみましょう。

例えばですが、一例として僕はこのような自主練に取り組んだ時期がありました。

何度も言いますが、「自分の頭で考える」ことが大事です。

このブログ以外にも巷にはたくさんのサッカー動画もありますので、そういったものを見て、実践してみましょう。

見て終わりはダメです、やった気になってはダメ。

やり切って、改善が見えるまで取り組み続けることが大事です。

筋トレに励もう

自主練は当たり前に大事ですが、それと同じくらい強い身体を作ることも大事です。

サッカーで活躍するために、練習に熱中するだけで満足していませんか?

筋トレをサボっていませんか?

レギュラーのあいつは、1軍のヤツは、すべからく筋トレをしています。

筋トレも自主練同様、当たり前にやることの一つにしなければこのタイプから脱することはできません。

僕も高校生の時、筋トレは嫌いでしたがサッカーが上手くなるためならと仕方なく筋トレルームでベンチプレスをやっていました。

体重60kgで70kgは持っていましたし、40kgでデッドリフトもやっていましたね。

懐かしい。

筋トレはやって損はないのですが、論理的に説明されないと動き出せない方はこちらの書籍をご覧ください。

ちなみに、著者のtestosterone氏のXもモチベーションアップにつながりますのでぜひフォローしてね。

ちなみに、今の僕の家には筋トレ器具を3つ用意しています。

懸垂マシンは場所を取るので広くない部屋にはおすすめしませんが、ヨガマットと腹筋ローラーは必須アイテムです。

この2つさえあれば、基本の自重トレーニングは事足ります。

近所のジムに行くのは毎月のランニングコストがかかるので、器具を安く買い揃えて自宅で自分一人で取り組むようにしましょう。

これこそまさに、「自分が自分に対して厳しく」する練習です。

プロテインを摂取して体を大きくしよう

筋トレやストレッチによる柔軟性と筋力アップ、そして体を大きくするためのプロテインの摂取の2つが重要です。

プロテインに関しては、個人的に2つのブランドをお勧めしています。

まず一つが、こちらの 高品質、最高に美味しいプロテイン【Myprotein】 ![]() です。

です。

マイプロテインの良いところは、なんと言っても値段が安いところ!

僕は現役を退いてから、健康も兼ねてこちらのマイプロテインでタンパク質を摂取しています。

特におすすめなのが、Impactホエイプロテインのノンフレーバー味です。

こちらは無味なので正直なところおいしくはないのですが、人工甘味料が一切入っていないため健康にかなり良いです。

少しでもマシな味にしたければ、シナモンパウダーかココアパウダーを混ぜることでそれも改善できます。

まずはお安く、プロテインの摂取習慣を身に付けたい人に試してみて欲しいプロテインです。

そしてもう一つは、DNS公式通販ブランド紹介です。

値段はマイプロテインよりも高くはなりますが、アンダーアーマーの会社が作っているプロテインでフレーバーの種類が豊富。なんと言っても、アスリート各自に合った成分を選ぶことができます。

こちらは過去にも記事を出していますので、読んで自分自身に必要な成分が配合されたものを購入していただければと思います。

飲み方については、この記事を参考にしてみてください。

様々なタイプのDNSプロテインを飲んだ僕が、やはり一番におすすめする種類は最高級のDNSプロテインホエイSPです。

こちらはDNSプロテインの中でも一番高価ですが、筋トレの効果を高めつつ、体調を整える成分がふんだんに含まれている逸品です。

一般の方よりも少し激し目な自重筋トレをしていた時期の僕に、このプロテインは抜群の相性でした。

チョコレート味は美味しく飲めて、すぐにデカくなれるのでおすすめです!

まとめると、指導者はこのタイプの選手たちを

応援

しています。

もしこのタイプにあなたが当てはまるのであれば、監督はあなたにトップチームに新たな風を吹き込むことを期待しているでしょう。

サッカーのプレーが下手で、人間性も難があるタイプ

一概に、プレーが下手を一括りにすることはできませんが、チームの試合に絡めずに不貞腐れる選手はたくさんいます。

そんな状況でも目標を持って頑張って欲しいところではありますが、中にはその状態がずーっと続いて他の選手に迷惑をかける選手もいるのが事実です。

このタイプの選手が指導者から忌み嫌われてしまうのは当然のことですが、どこが原因で嫌われるのかをしっかりとここで分析してみたいと思います。

あなたがもし、ないとは思いますがこのタイプの状況に陥ってしまった時に、抜け出すためには下記に示す原因と真逆のことをやると良いでしょう。

目標を持って取り組まない

このタイプの選手は、人間性においてこれまでの2タイプの選手と真逆の特徴を持っています。

それが原因でサッカーが上手くなることもないわけですが、基本的にサッカーにおいて「こうなりたい」という目標がフワッとしています。

何となく、「上手くなれたらいいや〜」「試合に出れたらいいや〜」といったように、単に願望を持っている状態です。

ここに確固たる意思や情熱はなく、ゆえにその願望を達成するための行動を何一つ取らないのです。

人のせいにし、人の意見を聞かない

練習に熱心に取り組んだり自分で弱点を改善したりしないので、試合に出ることはできません。

そしてその原因を、自分の怠慢ではなく人や環境のせいにします。

「監督のせい」「この部活、この学校、このクラブのせい」など。

そしてその捻くれは、指導者やチームメイトのアドバイスを一切聞き入れないという愚行を起こすことにも繋がっていきます。

ここまでくると、周りからでいることは何もありません。

頑張っている選手を冷笑する

そしてあろうことか、このタイプの選手は頑張っている周りの選手を冷やかし、笑います。

ここまで来ると、周りは完全にこの選手を見限ります。

頑張っている人を笑う人はこの世にたくさんいますが、こういった類の選手は部活やクラブでこういう性格を養ってきたパターンが往々にしてあります。

こういうタイプには近づかないことが一番ですし、指導者ももはやいなくなってほしいとさえ思います。

無理してサッカーを続ける必要はない

もしあなたが万が一このタイプの選手だとするならば、僕はこう伝えたいです。

「サッカーだけが人生ではない」

というのも、あなたはもしかすると他の才能があるかもしれません。

たまたまサッカーが合わなかっただけで、他のスポーツや趣味、勉強、仕事に舞台を移せば輝く可能性はあります。

だからこそ、サッカーにこだわる必要はありません。

勇気を持って、別のことに一歩踏み出してみましょう。

ただ、その性格を直さなければどこに行っても孤立します。

お気をつけて行ってらっしゃい。

まとめると、指導者はこのタイプの選手たちを

軽蔑

しています。

もしこのタイプにあなたが当てはまるのであれば、監督はあなたにもはや興味を持っていないでしょう。

繰り返しになりますが、このタイプの選手に指導者としてできることはありません。

実力が伴っていないのに試合に出すという甘いことをしてしまうと、他の真面目に取り組む選手たちからも不信感を買うことになるため、庇うこともしません。

このタイプの選手がこの状況を変えたければ、まずはその捻くれた性格を徹底的に叩き直す他ありません。

ただ、それができた選手を僕は見たことがありません。

サッカーのプレーは上手だが、人間性に難があるタイプ

指導者的には、このタイプの選手が1番厄介です。

ちなみに後述しますが、学生時代の僕もこのセグメントに属していた時期がありました…。

このセグメントの選手のほとんどはプライドの塊なので、そのプライドを崩すのが大変です。

確かに過去の練習の賜物でプレー自体は上手いのですが、過去の栄光や過度な自信が、自身の成長スピードにブレーキをかけてしまっています。

他人のせいにする

こういった選手の特徴に、自分やチームの失敗を他人に押し付けます。

また、今自分が置かれている環境に対してとにかく文句を言います。

社会に出てもこういう類の人はたくさんいますし、かくいう自分も成長していないなと感じる時は、必ず何かのせいにしてしまっています。

更に言うと、指導者に直接文句は言わずとも、不貞腐れた態度を出している選手が多いです。

自分では隠しているつもりでしょうが、コーチをしていると丸わかりですね。

(自分もそう思われていたんだろうなあ…)

他にも、試合の大事な場面で大きなミスをするという特徴もあります。

自分のミスであっても文句を言うことが常習化しているせいで責任転嫁の癖がついてしまい、いざという時にビビって力を発揮できず逃げようとし、逆にそれが命取りとなってピンチを招きます。

そういう選手は、要注意人物だなと思って見ています。

このような資質を持った選手はスタメンと控えの瀬戸際にいるか、あるいはベンチで出番が巡ってこない場合が多いです。

この特徴を備えた選手たちに対しては、一度自身の考え方や無駄に高いプライドが間違っていることを理解させてやらねばなりません。

上には上がいることを知る

そこで必要になるのが、自分より遥に周りのレベルが高いカテゴリーや相手とプレーさせることです。

そこで自分よりも上には上がいる事実に直面させることで、強制的にこれまでの甘い考えを転換させ、自分自身で成長するために何が必要かを考えさせるきっかけにします。

これで変わることができればこの選手は「サッカーのプレーが上手で、人間性も優れているタイプ」の選手になり、一気に成長スピードが上がります。

自分を客観的に見ることができれば、おのずと先ほど述べたメンタル面の改善にも繋がります。

ただし、必ずしも全員がそうなるとは限らず、その現実を受け入れることができずに、結局元の自分が気持ちよくいられる場所に戻る選手がいます。

心理学的にはこれを、ホメオスタシス(恒常性維持機能)と言います。

そういう選手は、下手すると「サッカーのプレーが下手で、人間性も難があるタイプ」の選手にまで崩れ落ちます。

こればかりは、指導者がいくら手を差し出しても、選択したのは選手自身なので、成長せず現状維持を望むのであれば、あとは自己責任で勝手にやってもらう他ありません。

基本的に人間関係の大原則として、たとえ指導者であっても人を変えることはできません。

きっかけを与えることはできますが、最終的に変わるかどうかは本人次第です。

例えるなら、飼い主は馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ますことはできないのです。

飲むかどうかは馬次第です。

ここの例えで言う飼い主は指導者で、馬は選手たちですね。

人がなぜ変われないかについて、アドラー心理学ではトラウマ論を否定し目的論で説明します。

通常は過去に何かの出来事がきっかけで変われないと人は思っていますが、実際は過去など関係なく、その状態を維持するという目的があって変わらないというのがアドラー心理学の考えです。

この記事を読んでいる人の中にも、心当たりのある人がいるのではないでしょうか?

というのも、僕も昔は何かできない時、踏み出すことができない時の心理状態がそうでしたし、多くの大人たちもそのような経験が必ずあるはずだからです。

トラウマによる自分自身の束縛を克服し、目的を持って、変化する勇気を持てる人になりましょう。

指導者にとっては、このゾーンにいる選手を「サッカーのプレーが上手で、人間性も優れているタイプ」に持っていけるかどうかで、指導力が試されると言っても過言ではありません。

海外で活躍する選手たちのプレーを見て刺激を受けよう

自分より強い相手を対峙することで、自分の上手さをより客観的に把握することができます。

とはいえ、常にそういった相手と試合ができるわけではありません。

すぐ天狗になってしまうこのタイプの選手たちはどうすれば良いのかと言うと、プロの選手たちのプレーをたくさん見るのです。

自分よりも上のカテゴリーで活躍する選手たちが、どういったプレーをして試合に出ているのかを学ぶのです。

今のレベルでは自分のやりたいプレーができていても、残念ながら上のレベルに行くとそう簡単にはいきません。

相手DFあるいはFWの強度やスピードも増しますので、それについていくためには、対応するためには新たな準備をしなければなりません。

フィジカル的な準備はもちろん、思考・判断の準備も必要ですよね。

頭の準備には、ぜひ下記の視聴媒体を使ってサッカーのプレーをたくさん見て、もっと勉強しましょう。

| リーグ(国) | 視聴媒体 |

| 日本代表 | JFATV |

| CL/EL | WOWOW |

| リーガ・エスパニョーラ(スペイン) | DAZN Japan |

| プレミアリーグ(イングランド) | SPOTVNOW |

| ブンデスリーガ(ドイル) | スカパー! |

| セリエA(イタリア) | DAZN Japan |

| リーグ・アン(フランス) | DAZN Japan |

| プリメイラ・リーガ(ポルトガル) | DAZN Japan |

| ベルギー・プロ・リーグ | DAZN Japan |

| スコティッシュ・プレミアシップ(スコットランド) | SPOTVNOW |

| Jリーグ(日本) | Jリーグ公式チャンネル |

得点が生まれるシーンに「すげー」となるのではなく、失点した側はなぜ失点してしまったのかの原因を考えたり、惜しいシーンでなぜゴールできなかったのか、DFやGKの対応はどうだったかといった点にも着目することで、ただ流し見するのではなく、自分のサッカー脳を鍛えることにも繋がります。

ぜひ上記一覧を参考にして、毎週末チェックしてサッカーの知識を増やしていきましょう!

まとめると、指導者はこのタイプの選手たちを

期待

しています。

性格に何があっても、やはり持っているものに光るものがあります。

監督はあなたに自分自身をギャフンと言わせてほしいと思っていることでしょう。

ギャフンと言わせてやりましょう。そのためにも伸び切った鼻っ柱を自分の手でへし折るところがスタートです。

僕自身は選手としてどうだったのか?

ここまで、選手を4つのタイプに分けて、それぞれのタイプの特徴を見てきました。

せっかくなのでここからは、ワタクシまつが選手としてどのタイプだったかを紹介したいと思います。

「お前のことなんぞ知ったこっちゃないわ!」という方は、読み飛ばしていただいて結構です。

誇れるサッカー人生を歩んでいない僕だからこそ、未来あるあなたにはぜひ人の振り見て我が振り直していただきたいのです。

僕は小学校から中学校まではチームのキャプテンをしていたこともあり、間違いなく「サッカーのプレーが上手で、人間性も優れているタイプ」の選手でした。

同学年のチームは決して強くはありませんでしたが、個人としては市内でも1〜2位を争う上の年代の試合にも出続けて、同年代の大会だけでなく上の年代の大会でも優秀選手に選ばれるなどの実績もありました。

残念ながら地元の強豪校(ちなみに僕が今コーチとして勤めている高校)から推薦が来なかったのと、私立高校への進学はNGという家計の方針もあって、インターハイ全国大会に1度だけ出場したことのある公立高校に進学しました。

進学した当初、僕は弱小チームの出身だったため、トップチームの試合に絡めるようになるのは3年生が引退した夏からだと予想していました。

ですが思いの外、僕は自分が思っていたよりも上手かった&評価されたことで、1年生の初めからトップチームに帯同することになってしまいました。

インターハイ予選では20人のメンバーに入って30年ぶりの全国出場権の獲得に絡み、インターハイ全国大会の17人のメンバーからは漏れてしまいましたが次の代で活躍が期待されていました。

今思うと、ここが僕にとって「サッカーのプレーは上手だが、人間性に難があるタイプ」の選手になってしまったタイミングであり、不遇の高校サッカー時代を過ごすことになった元凶だったように思います。

もちろん、すぐにトップに引き上げてくれた監督には感謝しかありませんが、ここで僕は天狗になってしまいました。

1つ上の学年の試合では当たり前に試合に出ることができるだろうと考えて練習も怠慢になり、故に好不調の波が激しくなります。

高校の監督は全日本合宿まで参加したことのあるプレイヤーで、何度も僕に厳しく指導してくれましたが、周りより上手いという事実の上にすっかり胡坐をかいてしまっていました。

気づけば、監督にメンバー外にされても「自分を外す監督がアホだ」と自分でミスを振り返ることができない最低の選手になり、結果として2〜3年生で出場した公式戦の数と得点数の両方が、1年生の時よりも少ないという惨めな結果で高校サッカーを引退する羽目になりました。

大学からは心機一転で大阪に出て、県1部の上位クラブに入団しました。

そこでその伸びに伸びきった天狗鼻はバッキバキにへし折られ、「サッカーのプレーは下手だが、人間性が優れているタイプ」の選手に転落しました。

自分で人間性も優れているというのはおかしな話しですが、僕の良かったところはやっぱりサッカーが大好きだったことでしょう。

大好きだからこそ、「練習試合で結果を残して試合に絡みたい」「レギュラーになりたい」「チームの好成績に貢献したい」という気持ちが湧き、自主練に励むことができました。

残念ながらJFLクラブのプロテストに合格することはできませんでしたが、後悔なく最後までやりきれたのもサッカーを心から愛し、向上心を持って取り組んだからでしょう。

指導者に好かれる選手になるには?

ここまで、長くお付き合いいただきありがとうございました。

全部で4種類のタイプを見てきましたが、指導者に好かれる選手になるためのアクションプランをまとめていきます。

参考にしてみてくださいね。

- 少し背伸びするくらいの大きな目標を立てよう!

- 目標達成に向けて、普段の練習から細かいプレーまで気を遣って取り組もう!

- 練習が終わったら必ずプレーの振り返りをして、改善点を自分で探そう!

- たまに指導者やチームメイトからアドバイスをもらおう!

- 自分なりに考えたことは指導者やチームメイトに積極的に発信しよう!

- 指導者やチームメイトを批判するのではなく、自分の方から積極的に助けよう!

学生のうちからこのような姿勢で普段から取り組むのは難しいことですが、難しいからことチャレンジする意味があります。

自己管理の力が身につくことはもちろん、他者貢献の視点やリーダーシップ力も磨くことができます。

たとえプロのプレイヤーになれなかったとしても、間違いなく社会人として必要とされる人材の土台を築くことにも繋がります。

大丈夫です。あなたは立派な人間になれます。

まずは自分がどのタイプかを自分で把握しよう!

あなたは今、どのタイプの選手ですか?

もし「サッカーのプレーが上手で、人間性も優れている」ではなかったとしても大丈夫です。

この記事で、あなたは自分自身の弱点に気づくことができました。

まずはここがあなたのスタート地点です。

では次にあなたは何をすればいいのか?

指導者に好かれようと思わないでください。サッカーは指導者に好かれるためにするものではありません。

それは謙虚に努力する、ただそれだけです。

そのような選手に指導者たちは関心を寄せ、成長を応援したくなり、そしていつしか期待と信頼へ変わっていくのです。

あとはあなたが変わるだけです。

準備はできましたか?

明日から?いやいや、今から始めましょう。

まずは最初の一歩を踏み出して!僕のようにならないことを願っています!